民家とは何か

「民家」とは一般的に18世紀から20世紀初期頃に建てられた、生活空間と生業空間が一体化した庶民の住まいを示します。

庶民の「住まい」とは農林業のみでなく、漁屋・町屋なども総称しており、染色業を主体とした京の「町屋」、漁業と一体化した「舟屋」等も民家と定義づけられます。

京都府与謝郡伊根町

奈良県五條市

長期にわたり住み継がれた民家は、外形だけを見ても地方色豊かな多くの外観を見る事ができます。

民家の形態は長野県・中南部一帯にかけて分布する「本棟造」、養蚕型民家の代表形態である「かぶと造り」、世界遺産に登録された「合掌造り」など、命名されているだけでも20数例あります。それらの多様な形態は身近な地域文化のあらわれでもあります。

「民家」は地域の入手可能な素材により、地域の無名の職方により組み上げられたものであり、地域の主産業・気候風土に同化した独自の建築形態を成しています。

独自の形態とはいえ、地域の職方により長年に渡り生産されつづけた民家は、地域に対して順応した控えめの形態でもあります。また生産の場と結びついた民家は、主屋のみならず、長屋・貯蔵の倉も配し、総合的に見ても地域独自の形態を形成しています。

このような素朴で安価な素材を、地域に同化した生産工法で組み上げた民家は、地域に同一形態の住まいを生じさせ、ごく自然体に統一感のある集落・景観を生じる事となります。

15棟の茅葺屋根の母屋と土蔵が建つ。用水路は

今も使われ、豊かな歴史的景観を形成している。

白馬村青鬼

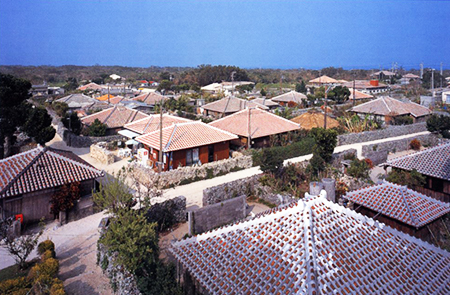

南国風の集落景観を形成している。

沖縄県竹富島

民家の現況

百年来住み継がれた民家には、現代では入手出来ない素材が豊富に使われている事もあり、熟知した職人技の伝承の場でした。

しかし民家は巨大さゆえに保守管理もままならず、朽ち果てるケースも多々見受けられ、改修に際しても即効・短絡的な改修工事により、結局解体除却に至ってしまうケースもあります。

一方近代の住宅の工業化への移行により、数多くの商品の中から選んで買う、家を建てるから買う世代への交代も見受けられ、除却される民家も多いのです。

また我が国は森林国にも関わらず、入山整備が行き届かない現状にあり、資源供給という点からも伝統的な民家の改修を困難にさせています。

このような近年の状況変化により、民家は住み手の世代交代と共に、消滅しつつあります。

民家再生の意義

地域固有の地域素材で構成され、地域の職方で組み上げられた民家は、循環型社会での構築物であり、地域文化の結晶と言えます。

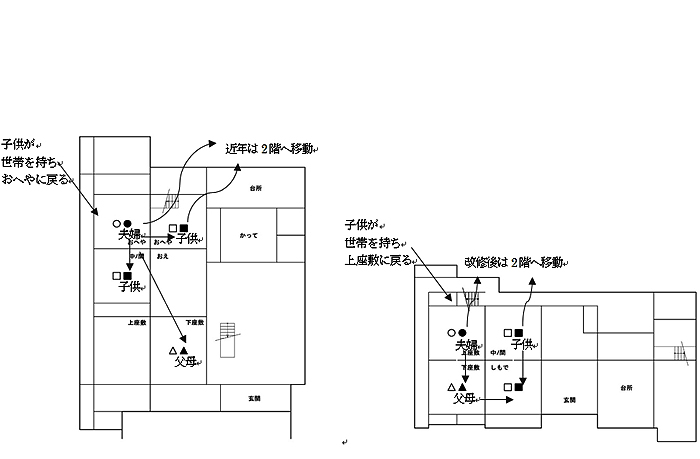

民家は、複数の世帯や家族以外の人達も同居し、住まい方のルールに順じながら長期に渡り、住み継がれてきました。そんな民家には、地域に根ざした暮らしの知恵が包含され、暮らしの文化が蓄積されています。

【Architectural and construction system planning on major renovation of traditional houses in Minami Shinshu P108 木下光】

また民家は、主屋のみならず長屋・蔵と一体化した外部環境を構成しつつ、地域に適度な間合いを持って点在し、美しい農村原風景を創出してきました。

このような個としても集合体としても、地域文化の結晶である民家を維持していく事は、暮らしの文化・職方の技・熟知された地域計画の現れでもある、農村原風景を継承していく事に繋がります。

これは行き過ぎた市場経済により、日本全国の都市計画が画一化する中、地域活性化の視点からも大切な主題です。また住宅の平均寿命が短絡化する中、民家を住み継ぐ事は長期耐用を実践している貴重な事例ともいえます。

うきは市新川田篭

私達は過去から現在・将来という長い歴史の中で「住まい」を見通し、確かな計画論に順じた「民家再生」を目指します。

再生すべき民家自体が創造のための素材であり、伝統に創造を加えながら、次世代まで長期的な住み継がれる「現代民家」を提案していきます。