2023.10.09

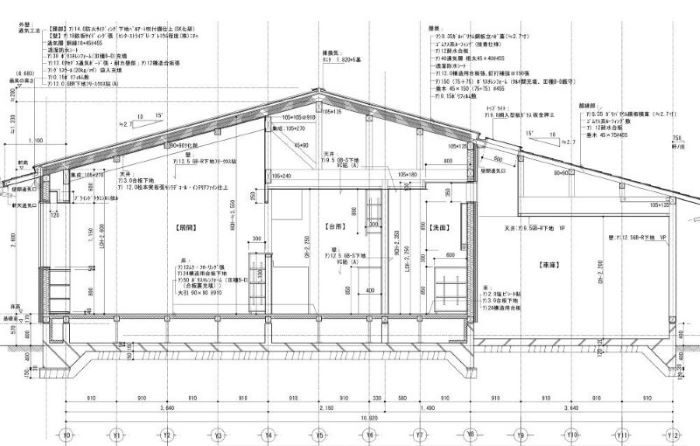

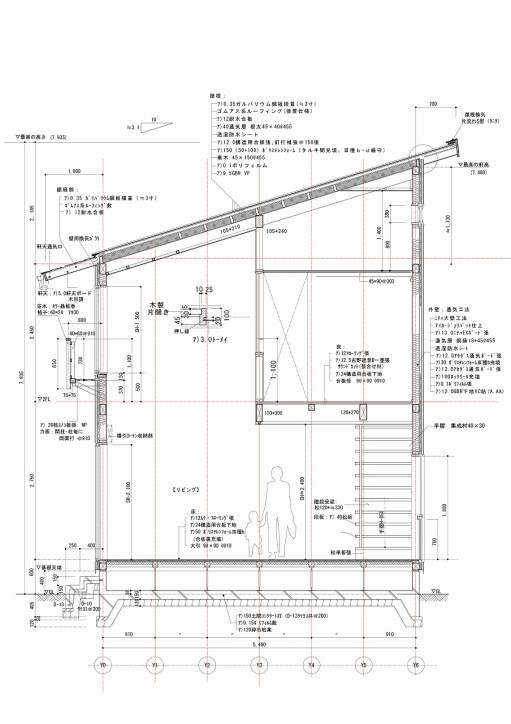

構造見学会のお知らせ

南信州飯田市において、信州産材使用の住宅の構造見学会を開催します。

とき: 2023年10月15日 (日)

時間: 9:30~15:30(要相談 予約制)

場所: 長野県飯田市飯沼

信州健康ゼロエネ住宅の指針に沿って、高い断熱性能を有し「Ua値 0.42,BEI 0.8」

県産材を活用した環境負荷が少なく、信州らしい住まいを実現します。

なお予約制ですので、下記へ電話するか、メールにてご連絡ください。

【連絡先】

TEL 0265-23-5450 (木下)迄。

2021.11.26

・構造見学会のお知らせ

信州松本で信州産材使用の住宅の構造見学会を開催します。

とき: 2021年12月5日(日)

時間: 9:30~15:30(要相談 予約制)

場所: 長野県松本市笹賀

南信州産材による住まいを提供。

完成してからではわからない骨組みなどを知る良い機会です。

長野県の信州健康エコ住宅の認可を受け、里山の保全を目指しています。

コロナ対策の上開催します。参加を希望される方は、下記へお電話下さいませ。

TEL 0265-23-5450(事務所)又は

090-3585-7816(木下)

2021.01.26

・事務所の移転

2021年より事務所を移転しました。

エスバードの4階です!

4階の事務所なので毎日階段を使うと良い運動ができて健康的です。

事務所までの道のりを紹介します

エスバード玄関です

サインに従ってB棟へ!

階段を上がって、上がって、上がって・・・

もちろんエレベーターもあります。

まっすぐ進むと事務所があります。

テーブルは、ケヤキの一枚板で厚さは6cm巾は80cmあります。

久堅工房より購入しました。

少し分かりにくい場所にありますが、是非お越しください!

2020.08.24

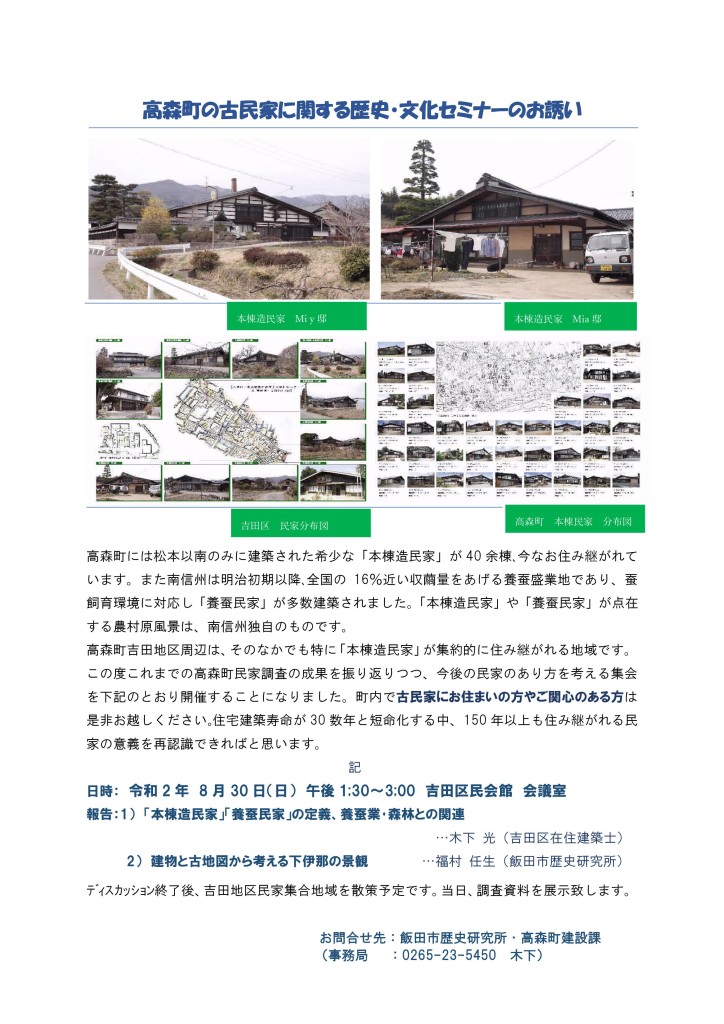

・古民家セミナーのお知らせ

2020.06.05

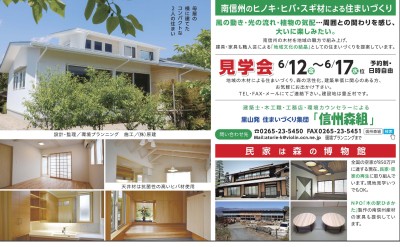

信州森組 住宅見学会を開催します。

信州森組主催 「住宅の見学会」 を開催します。

とき: 2020年6月12日(金)~6月17日(水)

時間: 要相談(予約制)

場所: 長野県下伊那郡豊丘村

クリックで画面拡大 ↑

南信州産材による住まいを提供。長野県の環境配慮型住宅

の助成事業にも参加し、里山の保全を目指しています。

既に引越しされて生活をしていますので、時間の制限は

ありますが、どうぞお気軽にご連絡くださいさせ。

2019.12.17

【NEW】街づくりに取り組みませんか!スタッフの方募集しています!

南信州の木材を使用した建築設計、古民家調査、再生等に意欲的な方、

リニア開通の南信州にて、一緒に活動しませんか?

【勤務地】 飯田市

詳細はTEL・メール等にてお問い合わせください。

(ハローワークにも掲載済)

メールアドレス: atorie-k@violin.ocn.ne.jp

2019.10.21

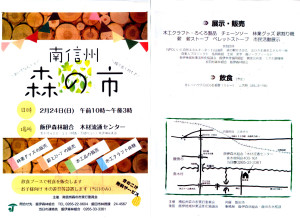

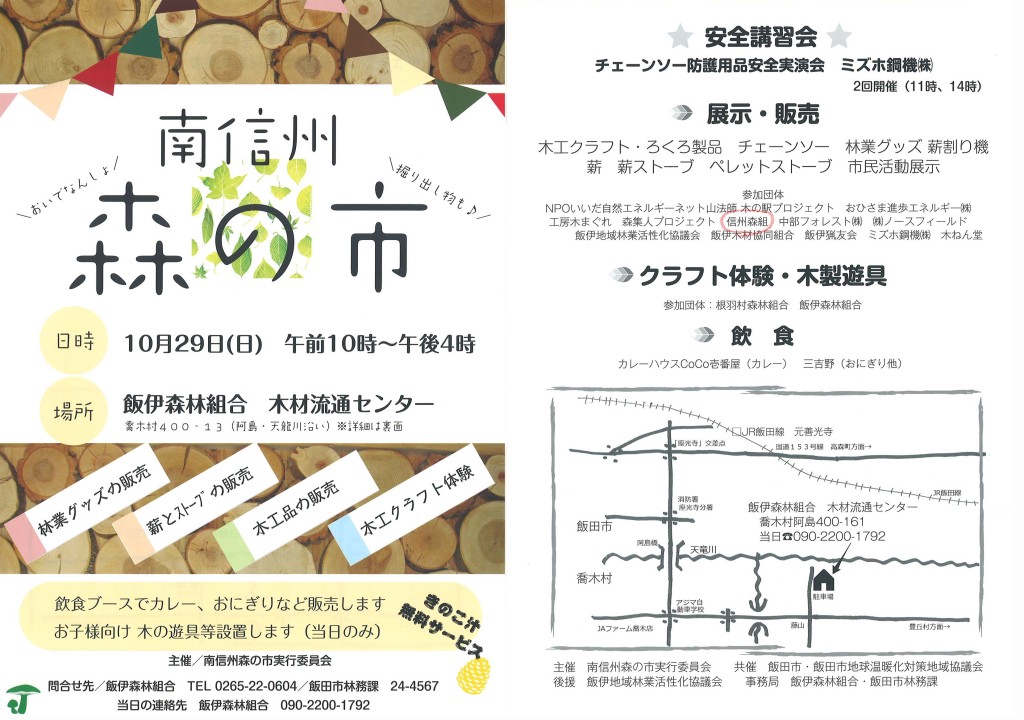

令和元年11月10日~南信州森の市~開催します

南信州産材による住まいづくり、

山林保全や山林・樹木、職人技に興味のあるかた

ぜひお出かけくださいませ。

これからおウチを建てる予定のかた必見!

木のおもちゃもあり、お子様も楽しめます。

ぜひご家族でご参加ください。

日時:令和元年11月10日(日) 午前10時~午後4時

場所:かざこし子どもの森公園

(飯田市丸山町4-5500-1)

「信州森組」も 出展いたします。

出展いたします。

今回の信州森組の出展では「箸づくり体験」ができます。

機械を使った箸つくり体験なので短時間で「My箸」が作成できます。

つくった箸はお持ち帰りください。

もちろん無料です。

「信州森組」って何?と思った方はこちら

チラシもご覧くださいね。クリックで拡大します。

↓ ↓ ↓

2019.02.15

南信州森の市開催のお知らせ

2019.01.21

信州森組 住宅完成見学会を開催します。

信州森組 「住宅完成見学会」 を開催します。

とき: 2019年1月26日(土)

時間: 10:00~16:00

場所: 長野県下伊那郡高森町山吹2542-1

クリックで画面拡大 ↑

南信州産材による住まいを提供。長野県の環境配慮型住宅

の助成事業にも参加し、里山の保全を目指しています。

どうぞお気軽にご来場くださいませ。

2018.07.25

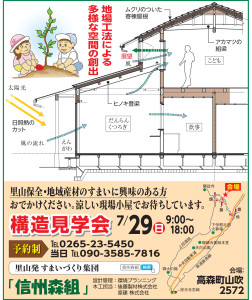

信州森組 住宅構造見学会を開催します。

シンポジウムのお礼

2018年7月22日(日)に「信州森組」主催のシンポジウム2018

無事に終える事ができました。

御来場くださった方、暑い中ありがとうございました。

新しいお知らせ

信州森組 「住宅構造見学会」 を開催します。

とき:2018年7月29日(日)

時間:9:00~18:00

場所:長野県下伊那郡高森町山吹2572

予約制となります。

見学希望の方は、メール又はお電話にてお申込みください。

ヒノキ・マツ・スギ材を多様に組み合わせた日本人の心の住まいです。

2018.07.06

信州森組シンポジウム開催します。

「信州森組」主催のシンポジウム2018開催のお知らせです。

長野県林業総合センター 小山泰弘氏と

信大工学部建築学科教授 土本俊和氏の講演会を予定しています。

テーマは、「信州の山を知り、すまいづくりを考える」です。

日時: 2018年7月22日(日) 13:10~17:00

場所: 「南信州・飯田産業センター」

飯田市上郷別府3338-8

詳細は、下記をクリックしてください。

→ pdf森組公開シンポジウム(2018.7)

お気軽にお越しくださいませ。

2017.01.31

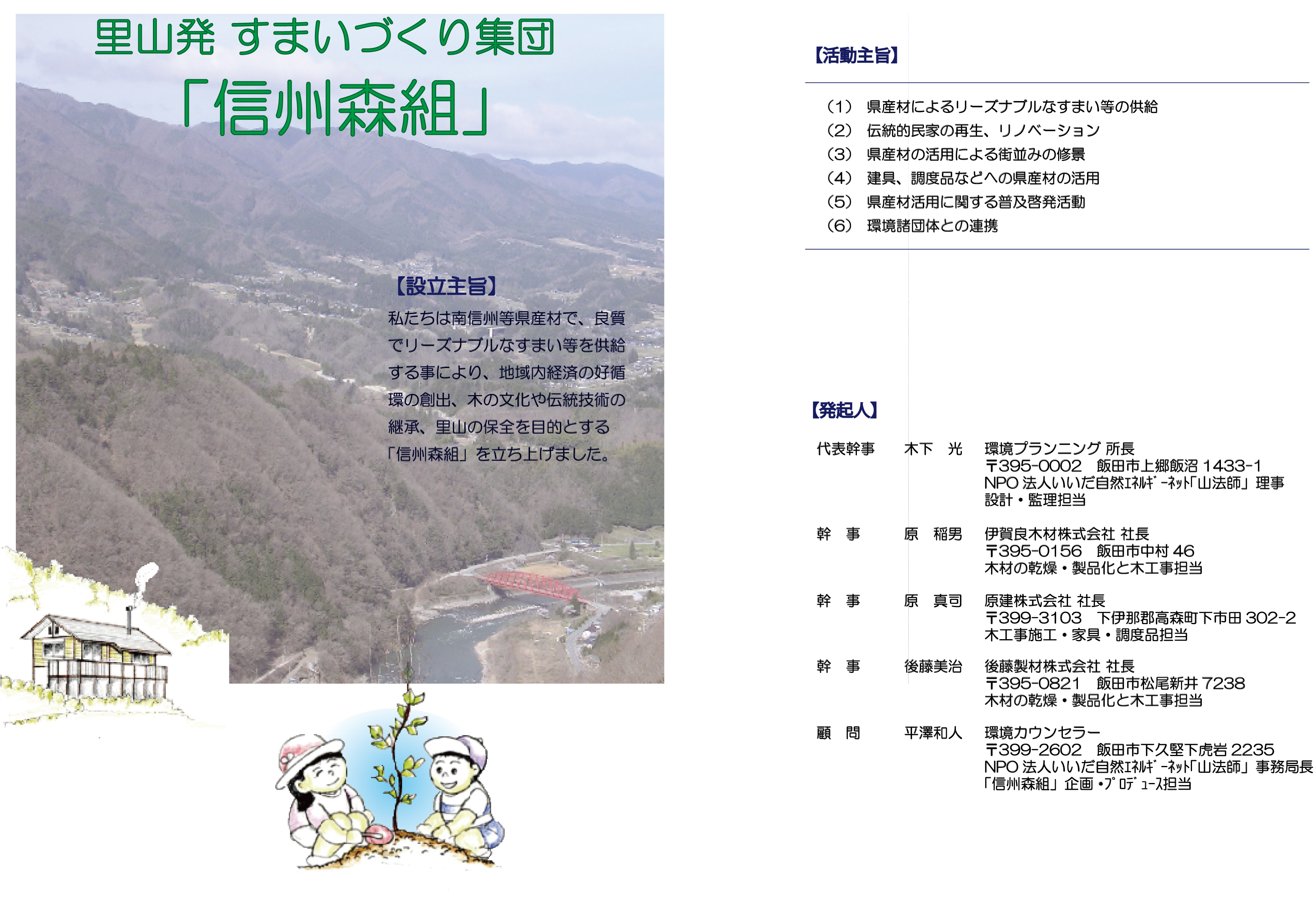

里山発 すまいづくり集団【信州森組】発足のお知らせ

先日は年末のお忙しい中、【信州森組】の完成見学会に大勢の皆様方にお越しいただき、有難うございました。

今後「南信州すまいづくり塾」等、開催していきますので、よろしくお願いします。

【信州森組】設立趣旨

『地域産材のすまいは高価』・・・そんな印象はありませんか?

しかし、私たちは地域産材の住まいを輸入材と同程度価格で提供してきました。

なぜそのようなことができたのでしょうか?

じつは、原木乾燥・加工・木工まで行う木材会社の協力により、

製材・施工まで一貫した流通ルートの中で、最短の流通経路を構築すれば、

良質で安価な地域産材の住まいが提供出来るのです。

今回このような流通ルートをより明確化するため、

木材加工・木工施工会社、建築設計事務所、環境カウンセラーが

集合し里山発すまいづくり集団【信州森組】を発足いたし

ました。

里山発すまいづくり集団【信州森組】パンフレット

今後、ネット活用・シンポジウム・見学会等、積極的に活動していく所存です。

何卒宜しくお願いします。

2016.06.24

貴重な「本棟造」後期型、移築希望の方・募集中!

貴重な「本棟造」後期型民家・移築希望の方を求めます。

建物形態から、おそらく明治初期の建築と推されます。

三角形の小屋裏空間を「養蚕業」を営むために階高を

拡大された形態であり、「本棟造民家」の最終型です。

これ以降、2階部が「養蚕業」専用空間に変貌し、総2階建ての

「養蚕民家」へと移行します。

小屋裏の階高が高いのがよく解ります。

「養蚕業」の作業空間として活用されました。

天井高も確保され子供室等、多目的に改修可能です。

玄関廻りも構造体の腐食もなく、改修に際し何ら問題は

ありません。

都心部に移住され現在空き家状態です。

メンテのため時折帰郷され、換気扇等の管理をされて

いらっしゃいました。

雨戸等、風雨に打たれ劣化していますが、構造体のみ

「移築」となり外装部は全て新装になります。

クリックして拡大↓

本床仕様の2間床は、少し手を加えれば、現代では入手

不可能なムク板の床の間が蘇ります。

2階の作業空間を支えていた大きな大引表しの天井部です。

年代的に「本棟造民家」の成熟期であり、頑強な梁が特徴です。

囲炉裏の上部は吹き抜けであり、巨大な松丸太梁が加構されて

います。

現地再生も可能ですが、アプローチの道路事情を考慮すれば

「移築」が理想かと思われます。

屋根・外装・内装・タルキ・床根太材等を新装する事により

「現代民家」として、立派に蘇ります。

住居のみでなく、商業施設等多目的に活用可能です。

興味を持たれた方は、お気軽に御連絡を宜しくお願いします。

150坪民家・再生事例・外部再生をご覧下さいませ。

クリックしてください。↓

https://kankyo-p.com/works/1852/

2016.02.10

『真の地域力とは何か』地元紙掲載文 御一読下さい。

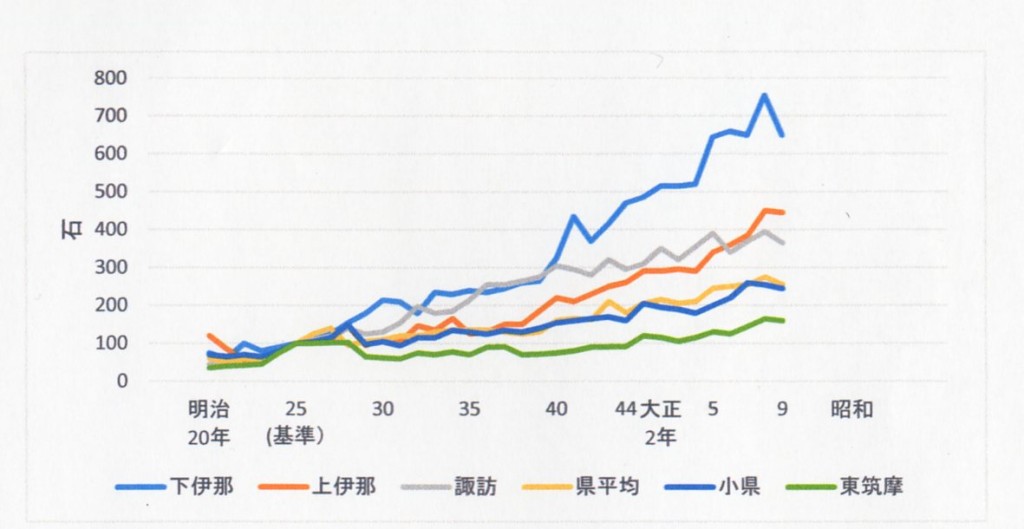

富岡製糸・群馬を超えていた南信州の養蚕業

養蚕業と風土特性との関連性

明治以降、我が国の近代化の課程において、経済発展の全容に蚕糸業(1)

ほど広く深い構造的役割を担った産業はありません。それは単に工業部門

のみでなく、明治から大正・昭和に至る農業の発達史の中でも、稲作と共に

構造的支柱ともいうべき最重要な産業の双璧として君臨してきました。(2)

昨年冨岡製糸工場が世界遺産に登録され、蚕糸業が再認識されていますが、

実態は長野県の収繭量は明治後期には、全国の16%と全国一の座を占め、

群馬県を凌いでいました。その中でも上・下伊那郡を含む南信州は、全県の

25%の収繭量を占める有数の生産地帯でした。桑の生育用地用に水田が

桑畑に種目変更された形跡や、養蚕業盛業期に建てられた養蚕民家が点在

する農村原風景は、南信州独特のものです。

今も残る養蚕業盛業時の繭蔵(飯田市座光寺地区)

ではなぜこのような山岳地帯である南信州が、全国一の養蚕盛業地になり得

たのでしょうか。主要因は ①蚕の飼育環境と気候特性 ②桑の生育特性と

地質特性③豊富な森林資源にあったといえます。

蚕の幼虫は3齢までは抵抗力が弱く、特に梅雨期は軟・硬化病が発生しがち

でした。南信州の気候特性は乾燥・晴天日が年間を通して多く、夏季に南風

が吹く気候条件は、蚕の飼育環境に対し好条件でした。また桑の根は地中内に

1.5mから2mも伸びる特性があり、急斜面でも地下水を吸収して成長し

干ばつにも強い植物でした。桑は洪水にも日照りにも強い植物であり、

地下水条件の悪い台地・扇状地・山岳地も桑園地帯とし大いに活用され

ました。云わば南信州の地形全体が、桑栽培に適していたのです。(3)

一方標高に順じて多様な針・広葉樹が生育していた山林は、明治中期以降

「養蚕民家」「養蚕長屋」が多数建築される中、多種多様な建築素材の

供給源として大いに育成・管理されました。また蚕の飼育環境においても、

春・秋蚕の適温維持のため、椚・小楢材等の広葉樹が炭火として活用され、

炭火原木供給という視点でも、南信州の山林は最適地でした。(4)

このように養蚕業の盛業は生産農家のみならず、各建築業種・製炭・

山林保全等、多業種に賑わいをもたらしたのです。

ノコギリ屋根が特徴の天竜社工場。数年前に解体撤去された。(蚕と絹の歴史:飯田市立図書館所蔵)

地域資源保全型経済の再考

最近「循環型経済」「地産地消」という言語が地域活性化の源のようにいわれ

ます。しかし南信州は昭和の年代・ごく最近までこのような「循環型経済」

そのものである「養蚕業」により、世界を土壌に大いに繁栄したのです。

「世界中を見渡しても伊那谷は循環型経済の成熟している地域」・・・これは

取材記者として世界を飛び回った本田勝一氏の所感ですが、脈々と継承された

南信州独自の地域産業・文化の再認識の必要性を強く感じるのです。

私たちのくらしは1万年に及ぶ自然との関わり合いの中で培われてきました。

20世紀は「循環型社会」を破壊しつくした時代とも言われています。

天竜河岸氾濫原に広がる稲作地帯、段丘から扇状地に拡がる多様な果物

生産地、里山から低山帯に植生する針・広葉樹林等、もう一度豊かに

恵まれた南信州地場産業の可能性の追求から始め、地域文化の賜物

として圏外に発信出来ればと思います。

収繭量の増加指数(近代養蚕業の発展と組合製糸、平野綏、東京大学出版会P65.1990.2)

一方身近な産業文化財であった「製糸工場」「繭蔵」等、経済成長の中,

大半が解体・撤去されてしまいました。木造トラス構造・ノコギリ屋根の

製糸工場、5階建て木造の繭蔵等、繁栄を誇った「養蚕業」の大切な継承

遺産でした。

先人の残したこの様な産業文化財から学ぶべき事柄は多く「地域資源

保全型経済」のもたらす豊かさを実感するのです。なぜかGDPの成長率

ばかりが重視される中、都心部から地方への移住者が増えているのも

事実です。

地球規模での環境意識を踏まえながら、南信州の恵まれた地域資源を

再認識し地域文化として発信出来ればと思います。真の地域力とは何か・・・

人々の暮らしが質素ながらも、安定して心豊かに暮らせる南信州が創出

されることを願っています。

(注)(1)新津新生;「信州自治研第202号-蚕糸王国長野県はこうしてつくられた」長野県地方自治

研究センターP1,2008.12「蚕糸業とは蚕種を製造し桑を与え成長させ、繭を作るまでの農業部位と、繭を

煮て機械を使い糸をとる工業部位の両産業を示すが、本文論で論じる養蚕業は農業部位を示すものと

する」と記述されている。

(2)平野綏「近代養蚕業の発展と組合製糸」東京大学出版界P1,1990.2

(3)「蚕糸王国はこうしてつくられた・信州自治研・第202号」P11、2008、12

(4)「下伊那の林業」昭和25年6月発刊昭和20~23年、木炭生産量は急増し和合・

売木1.421.767大鹿911.712千代602.411貫とある。P62、28表

(地域紙に掲載後、いろんな方からコメントを頂きました。御意見等

御座いましたら、御気軽にメール等お願いします。)